公立大での「ふれあい交流会Vol.1」の報告

宮崎もやいの会代表 小林 順一

今日は、ピアサポート宮崎のメンバー10人と公立大での「ふれあい交流会Vol.1」に参加してきました。

辻利則教授のゼミ生20名ほどの学生と初めての交流会を多目的教室で午後の14時40分から行われることになっていたので、メンバーと学生食堂の前のベンチで待ち合わせて教室の方に向かいました。

最初は、大きなロの字の机の配置にそれぞれ座って始まり、自己紹介、学生のアンケートの感想に関して当事者からの意見を伝え、改めて学生から当事者に聞きたいことを言ってもらいました。

ある時間までみんなで話すことにして、その後、小グループに分かれて目的としている「ふれあう」ことでより親しく話せる関係を作りたいということで4つのグループに分かれて話合いました。

意見の中で、自分のことをどのような気持ちで開示するのか、オープンとクローズをどのように決めているのか、ということに関して話したり、学生が日常何気なく使っている言葉「普通」が、当事者には、普通=誰でもできる、ができない自分を責めることにリンクする言葉として感じてしまうこともある、という意見が出たりして、使う相手によって受け取りが違うのだと言うことを認識してもらうことになりました。

ただ、過剰に感じてしまう言葉があるということを知ったので、逆に何にも話せなくなる可能性も感じてしまう、と話される学生もいました。

そのように過剰にそのことを意識してあまり近づかず関わらないというネガティブな関係が生まれることは避けたいので、全ての言葉に敏感であるということではないし、話しをしている時に当事者自身が気になる言葉に対して感じていることを伝えるという行為もコミュニケーションする上で大事だということと、そのようなことを通してお互いの信頼関係を作っていけばよいのではないかと伝えました。

信頼関係が生まれれば、トラブルが起きてもお互いが話合って解決していけばよいことなので、そのような関係が作れる環境を、今回の「ふれあい交流会」という機会を通じて、自分自身の意見を上手く伝えるコミュニケーション能力を高める機会として交流会を活用することも大事なチャレンジだと思っています。

社会参加をしていけば、当然自分のことを知らない相手と話す機会が増えることになるので、自分をアピールすることに慣れるには、自分のことを知らない学生と話合うことを通じて、お互いがアピールして理解につながることは、とても有意義な交流会と位置づけています。

今回の「ふれあい交流会」を1回目といって頂いたので2回目が行われることに期待しながら教室を後にしました。

公立大ふれあい交流会感想

兒玉美香

人生の貴重な時間にこのような会を企画していただいた皆様に感謝☆

病気の経験のない方、若い世代の方とふれあって感じたこと。

直接話すことで、相手が何について知りたいか、何が分かりにくいのか

コミュニケーションの溝ができる原因は何なのか、考えさせらました。

自分のいきづらさを伝えるということは、

周囲のいわゆる「健常者」と呼ばれる人たちには想像がつかないくらい

エネルギーが必要になります。

だからこそ当事者同士の支えあいは回復の過程で

ものすごい影響力を与え合うんだなと感じました。

相手が語らなくても 自分の経験をふりかえって察することができる関係。

つらいときは そばにいるだけで安心できる関係。

自分のいる世界はつらいこともあるけど 豊かで 幸せなところだなと感じました。

交流会に参加しての感想

田中 真樹

今回は、公立大の学生さんとお話しする機会をいただき、ありがとうございました。

楽しい時間をすごさせていただきました。

『普通』について、グループワークさせていただいたのですが

私自身、『普通って…?』と、いつもは感じた事がないことを、考えました。

…難しいですね。

『普通』→【私の普通はこうです】というヒトそれぞれの定規があって、

それを他人と比べて批判をすると、トラブルや誤解の原因になるのかなと思いました。

これは病気であってもなくても、学校や社会の人間関係にもつながると思います。

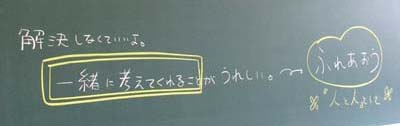

色々と学生さんと話していくうちに、答えを無理にだそうとせず、

学生さん

―― 私

で、一緒に悩んだり、一生懸命、相手の立場になって考えてくださってるのが伝わってきて嬉しかったです。

また、若い方、立場の違う方とお話しするのは、新鮮で、いい刺激をもらいました。

お忙しい中、このような貴重な体験とお時間をいただき、ありがとうございました。

また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

「ふれあい交流会

Vol.1」に参加して

日高 信明

辻利則先生と参加された学生の皆様、貴重な時間をいただきありがとうございました。

精神障害当事者との交流ということで、きっと不安な点もあったのではないかと思います。

ただ、学生の皆様も他の障害の当事者との交流の経験がある方が多かったせいか、「精神障害といっても一人ひとり違う」という前提で接していただいたように思います。

全体ミーティングの際に、学生から「どういったセンテンスでの『普通』という言葉がひっかかるのか?」「カミングアウトするときはどういう気持ちなのか?」「どこからが病気(障害)なのか?」という疑問が出されました。

カミングアウトできずにいる原因として、「実害があるから」という意見がでましたが、アンケートにも出ているように、いじめや差別、解雇などが実際にあり、当事者もいくつか経験があるのでカミングアウトできずにいるのだと私も思います。

そしてカミングアウトする時の気持ちとして、大きく分けて「カミングアウトせざるを得ない状況にあるとき」「より自分を知ってほしいとき」の2つの理由があることも紹介されました。

その後のグループミーティングでは、「普通」ということをメインに意見交換することが出来ました。

「どうして『普通』という表現にひっかかるのか」については、当事者の経験の多くは、自分の能力について「『普通』はできるでしょ?」と「『普通』はこうするでしょ?」という場面に出会い、能力否定の意味合いで言われる経験値から敏感になってしまうという話ができました。

私は極端な表現として「それだけ歩けるのだったら、普通に走れるでしょ?」と言っているくらいのモノだと話をしたら、学生からは「歩けるのにスキップできない人もいますもんね」とレスポンスしていただき、互いにその「普通」の誤った使い方を共有できたのではないかと感じました。

当事者の経験として「親の育て方が悪かったのだろう」「根性が足りない」といった批判を受けることに対して、学生からは「そちらの考え方のほうがマイノリティ」と言っていただき、結論として「自分の考えている『普通』のモデルと他の人が考えている『普通』のモデルが違っていることに気が付くこと」が大事であり、「『それって普通だよね』という言葉が自分基準の『普通』の押し付けになっている」ということをグループ内で共有できた気がしました。

私からは、「普通は~」ではなくて「私は~思うんだけど、・・・・」という表現が一般的に使えるようになると、互いのコミュニケーションにいい影響になるのではないかと提案をさせていただきました。

それ以外の話もできましたが、障害者に対してのバリアをなくすためには、リアルでの交流が一番なのではないかとあらためて感じました。

これからもこうした交流を重ね、障害者に対しての意識が「そんなに構えなくてもいい」存在として、親しみをもっていただけるとありがたいと思います。

第1回 ふれあい交流会に参加して

しま

今回は素敵な、また大変貴重な機会を設けて頂き、辻先生とゼミ生の皆様に大変感謝しております。ありがとうございました。

辻先生がおっしゃったように、学生の皆様には力があると感じました。その力を分けて頂き、私も新しい種類のエネルギーを得ることができました。学業等でお忙しい中、本当にありがとうございました。

四グループに分かれ、「普通」というテーマで話しました。短い時間で考えも言葉もまとまらない中でも、それぞれの経験に基づく考えが次々に出て、自分と違う人生に触れることの大切さを再確認できました。

やはり、自分自身が体験したことから生まれる言葉には重みがありました。日々それぞれのフィールドで感じていらっしゃることを分けて頂き、久々に新鮮な気持ちになりました。

私自身、大学という場に参加したのが本当に久しぶりで、学生の方々の振る舞いや若さ、表情や格好、話し方の一つからも、異文化に触れたような、でも以前自分もこのような中にいたことがあったような、驚きや学びがありました。私の「普通」と全く違う「普通」や「普通ではない」や、色々なものがここにはあるのだろうなと思い、少しそわそわするけれども面白い、普段にはない感覚を楽しむこともできました。これからも参加することができたら、自分の感覚がどのように変化するのだろうと想像すると、更にわくわくします。

今後、一人の話に対してフィードバックをしやすい仕組みを作ることができれば、それぞれの思い、考えの共有がしやすくなるのではないかと思いました。人の話の中で感じたことを自分の言葉にすることで気づくことや、自分のそれからの整理に役立つこともあると思います。

今回は初回でもあり、学生の皆様は、私たちがどのような目的や雰囲気で場に来ているのか掴みづらく、緊張なさった部分もあると思います。その中でもお菓子を勧めてくださったり、私の個人的な話にも相槌を打ってくださったりと、温かく迎えて頂き、とてもうれしかったです。

お互いの立場上出会う確率が決して高くない私たちがこのような形で交流できること、また交流の中で何かしらの形を残せるだろうという期待が素直に持てることは、とてもありがたいことだと感じます。

今後、交流を深める中で得られるものが確実にあると感じました。

このご縁が長く続きますように、是非ともよろしくお願い致します。

交流会に参加しての感想

内田昌宏

フツーについて、いろいろ話ができてオモシロかったです。フツーが人それぞれだということを知り、お互いのフツーを分かり合うことが相互理解の始まりのように思えます。

学生の方が、精神疾患についてほとんど知らないということが気になりました。

これまでもまたは現在も、友人に不登校、ひきこもりの人はいたでしょうに。

夜眠れない日が続いたり、下痢が続いたり、手洗いやいろいろな確認作業にとっても時間をとったり、食べる量が極端に少なくて痩せすぎていたり、なんにもやる気が起きなくて一日ボーッと過ごしていたり、次のテストや人前での発表がコワくてコワくて頭がまっ白になったり、自分の性にしっくりこない感を持っていたりする友人・知人の話を聞いたことがあるでしょうに。

または、自分もそんな経験があるかもしれないのに。

そしてまた、自分の親が朝からアルコールを飲んでいたり、仕事を辞めてずっと寝込んでいたりという話を耳にしたり、自分の親がそうであるかもしれないのに。

などと思いました。

心と身体の不調は自分とは関係のない別世界のことではなく、とても身近なものだということを知っていないことに懸念を持ち、啓発の必要性を強く感じました。

この視点に立つと、ピアサポの活動場面において、ピアが使う「わたしたち」という表現は、当事者であるわたしたちと、当事者ではない人たち(あなたたち)を強く意識させる効果があるように思われます。

これは、二者の間に壁や、溝や境界を生じさせそうです。それゆえ、同じく地域に生きる人どうしという意味で「わたしたち」を使用した方が、ヒトゴト(他人事)でなくジブンコト(自分事)として、まだ当事者でない人たちが精神疾患・精神障害を理解することに役立つのではないかと思いました。

あなたたちもわたしたちと共通してる点は多いんだよという姿勢です。

鳴謝。

公立大の「ふれあい交流会」に参加して

S・H

先日はありがとうございました。

辻先生とゼミ生との交流会は非常に有意義な時間を過ごすことができました。

お誘いをしていただきありがとうございました。

ぜひ、こういう機会が再度行われることを希望します。

感想について普通というテーマがあったのはよかったのですが、出来れば、テーマと離れてもよかったのかと、講義みたいで少し固かったように思います。

精神病は常にストレス社会の現代において、必然かと思いました。

後、テーマの「普通」についても、私には難しかったです。

班ごとにテーマを決めてもよかったかなと、そうすれば、学生の方にももっと関心があることにも、話が出来たのかと思いました。

また第二回あることを期待して、またよろしくお願いします。

|